食事介助って介助者はどの位置からやるといいの?

久しぶりに障害を持った子と関わるとき不安に感じることがたくさんあると思います。

なかでも「食事介助をするときの介助者の位置」は悩ましい問題です。

肢体不自由の子で完全に一人で食事をする子は少ないです。

やはり何らかの介助は必要となります。

子どもと関わる職種の人なら食事介助のポイントを知っておいて損はありません。

何となくやってしまうと事故のリスクばかりが高くなってしまいますし。

食事介助のやり方は「これが絶対に正しい」というものはありません。

今回は食事介助のポイントを説明します。

・こういうやり方もありますよ

・基本的にはこのやり方でやってみてくださいね

・それでも合わなかったら個別に見直してくださいね

というはなしです。

介助の位置って何?

介助を始めるときに、まず迷うことがあります。

それは介助者がどこにいればよいのか?ということです。

介助者の位置取りで食事介助のやりやすさが大きく変わります。

介助者の位置どりは数パターンある

介助者がいる位置は

・前方(正面)

・側方(左右のどちらか)

・後方

いずれかの位置にいるはずです。

介助の位置は、子どもの状態をみて決めていきます。

理由があって介助の位置が決まるのです。

・前方・・・姿勢の問題が少ない子

・側方・・・首が座っていない子

・斜め・・・前方では介助者の手が届かない場合

・後方・・・頭や顔の介助が必要な子

基本的には上記の理由で決めてよいと思います。

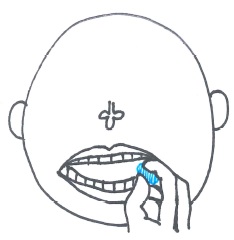

① 前方介助

・頭がのけ反る

⇒ よく見かける光景です。

この際、介助者が非利き手を使って子どもの後頭部を支えます。

頭の少し上方を保持するとやりやすいです。

・口を閉じない

⇒ 介助者は人差し指を使って上唇を下す手伝いをします。

笑ってしまい食べ物や水分がこぼれる子もいます。

その際には、親指を使って下唇のしたあたりを保持します。

昔よく「うめぼし」っていっていたシワが寄りやすい箇所です。

オトガイともいいます。

ここを持ち上げるのではなく「これ以上下げませんよ!」と教えてあげるイメージです。

介助の指は使いやすい指でOKです。

② 後方介助

・頭が安定しない

⇒ 介助者の脇もしくは腕関節の間に、子どもの頭を入れます。

「正しい姿勢でキープ」が理想ですが「最悪この位置より崩れないで!」という限界の位置に介助者の上肢をセットして、食事中に急に緊張が入っても対処できるようにするケースもあります。

・口を閉じられない

⇒ 頭を安定させる介助を行いつつ、手指・手掌を使って口唇を閉じる介助を行います。

指を添えるのは上唇か下唇、もしくはその両方です。

◆上唇を下す

手の大きさもあるので介助者によっても異なりますが、人差し指か薬指を使います。

◆下唇を保持する

食べている間、口が開いてしまう子がいます。笑ったり。そういう時には下唇の下あたりを保持します。持ち上げるのではなく、支えとして置いておくイメージです。

◆下顎の保持をする

食べるのが上手でない子のなかには、顎(あご)が安定していない子がいます。

意外と多いです。

顎が安定していないと噛んだり押し潰したりする力が足りなくなり、結果的にムセたり詰まったりします。

なので、顎が安定するための介助を行います

。薬指を使って子どもの下顎を保持します。

この時、手掌で顎全体を覆って保持しようとすると、逆に、口の動きを阻害してしまいます。

ポイントとしては 顎のラインに沿って指を置いてあげる感じです。

スプーン(食具)を使った介助のポイント

口の中央に入れる

⇒口の前方に入れる。

上唇で、スプーンに乗っている食物を上唇で取ってもらうイメージです。

よく見かける間違いとして、上の歯で取らせることがあります。

歯でそぎり落とすのは、どんなケースでもやりません!

箸でも手でもやり方は同じ

レンゲは横向きに使います

箸を使う

⇒子どもによっては箸を使うケースもあります。

ある程度の硬さを処理できる子。

噛み合わせが悪く、噛むポイントが少ないときに箸を使ってそこに食物を置きます。

または、置く場で噛むことができる子。

奥歯に食物を乗せることで「噛む」動きを促そうとすることがあります。

※食べているときに介助者が気にしておきたいポイント

食べているときに介助者が気にしておきたいポイントがいくつかあります。

噛むときに口の中では何が行われているか?

「食べる」ときには口の中で様々な動きがあります。

・噛んで「食物を細かくする」

・舌を動かしながら「唾液と混ぜる」

歯の動きだけではなく舌も動かしているのです。

筋緊張が強い子の場合、頬の内側や舌など、口の中の動きをコントロールしづらいことがあります。

姿勢が崩れないようにしているか?

身体が傾いてしまい、食物が変なところに落ちてしまうこともあります。

食物が気道に入って肺に行ってしまうことを「誤嚥(ごえん)」といいます。

肺炎の原因となるものです。

肺炎にならないためにも処理中に姿勢が崩れないようにすることが大切です。

特に顎があがらないように注意する必要があります。

介助者が子どもから目を離す瞬間

介助者は皿から食物をスプーンですくうとき、子どもから目が逸れてしまいます。

それは仕方がないです。

しかし、食物をとることに一生懸命になり過ぎると、子どもの異変に気づかないことがあります。

このことを念頭に置いて食事介助をするとミスが減ります。

まとめとして

◆ 介助者の位置

⇒ 介助の位置は、何らかの理由があるはず

・前方・・・姿勢の問題が少ない子

・側方・・・首が座っていない子

・斜め・・・前方では介助者の手が届かない場合

・後方・・・頭や顔の介助が必要な子

① 前方介助

顎が上がらないように気をつけます。前方からの介助では、子どもの口の中が見やすいです。しっかり飲み込んだかを都度、確認します。

② 後方介助

介助に力が入ると、いつの間にか子どもの顎が上を向くことが多いです。また、後方からの介助の場合、子どもの口の中が見えません。食物の入れ過ぎに注意します。

2) スプーン

・口の中央に入れる

・口の前方に入れる

・奥歯の上に乗せる

※状況に応じて、箸、スプーン、手で介助します

※場合によっては、噛み合わせの良い歯の上に乗せるケースもあります

・レンゲは横向きに使います

※スプーンと同じように使うと、一気に食物や水分が喉の奥へ流れてしまうので危険です!

≪次回に続きます≫

あわせて読みたい

久しぶりの食事介助シリーズ

② 食事介助(前編) ←いま見ている記事です!