これから放課後等デイサービスで働く新人STがまず考えたほうがよいこと

新しく放課後等デイサービスで働きはじめた言語聴覚士(ST)は、いろいろ悩むことも多いと思います。

その中のひとつ「何から学べばいい?」という話しです。

周囲からの期待も大きいはず。

しかし、何をすればよいのか分からず焦る日々・・・。

わたしも国家資格を取ってからわずか数年で放課後等デイサービスで働き始めました。

もちろん一人職場でした。

だれも「STがやるべきこと」なんて教えてくれません。

そんななかで「こうしておけばよかった」というはなしをしたいと思います。

改めて「小児」の言語聴覚士について考えてみる

言語聴覚士は「聞こえ」「飲み込み」「ことば」を対象としたリハビリ職 / コメディカルです。

具体的にいうと、

◆聞こえ

→聴覚障害の子に対する訓練・指導、聴能訓練、補聴器・人工内耳の調整・指導などです

◆飲み込み

→摂食嚥下障害を持つ子への訓練・支援

◆ことば

→ことばに遅れがみられる子への訓練・指導。何らかの原因でことばが出ない子、出づらい子への支援などです。

放課後等デイサービスとは何か?

最近、名前を聞くようになってきた放課後等デイサービス。

放課後等デイサービスが求人票に載っているのをよく見かけます。

ではいったい放課後等デイサービスとはどのようなところなのでしょうか?

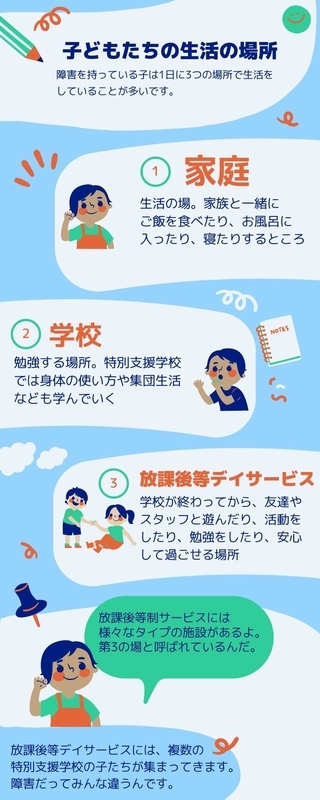

第3の場所としての居場所

家族から「放課後等デイサービスってどんなところなの?」と聞かれたら答えられますか?

放課後等デイサービスについて改めて確認しましょう。

子どもにとって「第三の場」である放課後等デイサービス。

障害を持った子の「塾」ではありません。

働き始めてからおさえておきたいポイント

障害児分野では言語聴覚士の需要は高いです。

場所を選ばなけらば、ほぼ100%就職できます。

問題は入職してから。

養成校では、あまり小児分野は勉強していないし、実習で小児施設に行けなかったという人も多いと思います。

「何をすれば良いのか分からない」

「何から勉強していけばいいの?」

そう感じているはずです。

しかし、ポイントさえ押さえておけば大丈夫です!

ポイントは次の通りです。

① 一緒に働いている職種(職業)を知ること

放課後等デイサービスには様々な職種のスタッフが参加しています。

そのため、他職種がどのようなことを考えているのかを知ることが大事です。

まずは放課後等デイサービスの柱として働いている、保育職の考え方について学んでいくとよいです。

実際に保育スタッフから教えてもらうのもよし、本から学ぶのもよし。

基本的に保育職は子どもの気持ちを大切にしていて、それに寄り添う形で支援を進めていくことが多いです。

言語聴覚士の養成校では習わなかった視点ですね。

おすすめの本は

- 価格: 2200 円

- 楽天で詳細を見る

- 価格: 2200 円

- 楽天で詳細を見る

「保育」という立場から子どもの発達について書かれています。

言語聴覚士とは異なる視点でもあるので勉強になります。

② 子どもは自分の思い通りには動かないこと

経験の浅いSTが勘違いしやすいこと。

「大人の言うことを聞かせるのが正しい支援だ!」

そう思い込みやすいのです。

冷静に考えてみると明らかに間違っていますよね。

子どもにどのように関わっていきたいのか?

それは常に頭の隅に置いておきたい考え方です。

③ STは「治す」仕事ではないこと

障害がある子を治してあげる。

喋るようにしてあげる。

経験の浅いSTで勘違いしている人が多い点です。

こんな姿勢で子どもに接してもうまくいきません。

周囲からの反感も買います。

いずれ自分自身がその職場で働きづらくなりますよ。

注意したいポイントです。

子どもに対する考え方のポイント

放課後等デイサービスでは小学校1年~高校3年までの最長12年間、ひとりの子どもをみることもあります。

なんとなく接していると、あっという間に卒業していってしまいます。

そうならないためにも、子どもを把握するときのポイントを紹介します。

あくまで「最初はこういう風に見た方がいいよ」というポイントです。

まずは子どものパターンを押さえよう

おすすめは、実際に子どもと接しながら、その子の行動パターンを覚えることです。

障害児と言っても、まったく同じ子はいません。

ひとりひとり性格も違えば反応の仕方や行動パターンも異なるのです。

教科書通りの子どもはほとんどいない

子どものパターンとは、

・決まった歌が聞こえると笑う

・Yesのときに片方の口角だけ動く

・特定の場面で耳を塞ぐ

・楽しくなり過ぎた後には必ず泣く

など、たくさんあります。

これらに対して支援者が「何でだろう?」と思うことで、ようやく支援のスタートラインに立ったといえます。

「この障害には、この療法を行う」が鉄則ではないの?

そう思っている人も多いでしょう。

しかし「○○障害」という教科書通りの症状の子は、わりと少ないです。

そのため、

今どのような状態なのか?

どのような発達をたどっているのか?

と考えてアプローチを決めていくことが大切です。

「どうして?」を大切にする

子どもの言動や反応をみて、

・なぜできたのだろう?

・なぜできなかったのだろう?

と考えることが大切です。

・こういう嗜好がある

・こういう発達段階だからだ

・発達に凸凹があるな

子どもに対する「なぜ?」「どうして?」を施設で使っている理論や療法に当てはめて考えていきます。

施設で決められた理論や療法がないところもあります。

その場合は自分の好きな(というか信じられる)療法をみつけましょう。

おすすめは

・インリアル

・感覚と運動の高次化理論

・モンテッソーリ

まとめとして

今回は、これから放課後等デイサービスで働きたい言語聴覚士、経験の浅い言語聴覚士へ「子どもと関わるときにはどのように考えればいいのか?」を説明しました。

国家資格を取ったばかりだと少々天狗になりやすいです。

実はわたしもそうでした。

それでたくさん失敗しました。

そうならないためにも、楽しく働くためにも、「STが一番ではない」ことを忘れないでください。

周囲の職種に助けられて、はじめて輝くことができる職種なのです。

そこから仕事が面白くなってきますよ。

よかったら参考にしてみてくださいね。

あわせて読みたい

www.hana-mode.com