今回の質問は「よだれ」についてです。

よだれとは唾液のことです。「涎(よだれ)」「流延(りゅうえん・りゅうぜん・りゅうせん)」「唾(つば)」など、様々な呼び方があります。

課後等デイサービスでも、よだれが多い子はたくさんいます。日常的によだれが出ている子、食事のときだけ出ている子など子どもによって様々です。これらに対応する手段はどのようなものがあるのでしょうか?

なぜ よだれが多いのか?

施設でも毎日のようにお目にかかる唾液。唾液自体は抗菌作用のある酵素が含まれているのに、雑菌自体も多いというわけの分からないものです。

よだれが多くなることには原因があるのでしょうか?

よだれが多い原因

・口を閉じない

・鼻呼吸

・閉口障害

・指しゃぶり、おしゃぶり

・顔面神経麻痺

・唾液分泌が多すぎる

・嚥下する力が弱い、難しい

などが考えられます。重症心身障害児者では嚥下機能の低下や、自律神経の乱れによって唾液分泌が多くなることも知られています。

唾液は誰の口の中でも出てきます。出てきた唾液は無意識で飲み込んでいます。それができず、口から流れ出てしまうというのはどういうことなのでしょうか?

発達の一過程でもある

子どものよだれが目立つようになるのは、お座りができるようになったころからです。

これまでは、寝た状態で、唾液が出ても喉の奥へと流れ込み、そのまま飲み込んでいました。

身体を起こすようになると、角度が変わるので、唾液は口の中にたまります。口を閉じて上手く飲み込めない分は口から流れ出ていってしまいます。

一般的には、食べる力が育ってくると唾液も減るといわれています。

食べる力が育つというのは、前歯を使って食物を噛み切り、押し潰しや咀嚼(咀嚼)できるようになることです。

上手く飲み込むためには口を閉じます。口を閉じることができれば溜まった唾液の処理も上手くなるのです。

唾液について

そもそも、よだれって悪いイメージばかりがありますが、実際にはメリットはあるのでしょうか?

唾液の役割(メリット)

① 食べ物を飲み込みやすくする

口の中で噛んだ食物を一塊にします。その際、唾液があると、食材同士をまとめやすくなるのです。一塊にできなかった場合、食材がバラけてしまい、ムセやすくなります。

② 味を感じやすくする

食物が唾液と混ざると、味を感じる器官(味蕾の受容体)が感知しやすくなります。そのため、味が分かりやすくなるのです。

③ デンプンの消化作用

唾液はデンプンを分解します。分解すると糖に変わるので噛んだ食材を甘く感じます。ご飯を噛めば噛むほど甘く感じるのはそのためです。なので、丸飲みするのはもったいないのです。

④ 清潔を保つ

唾液の中には、最近の活動を押さえる様々な物質が含まれています。そのため、口の中をきれいな状態に保つのです。さらに、虫歯予防も期待できます。

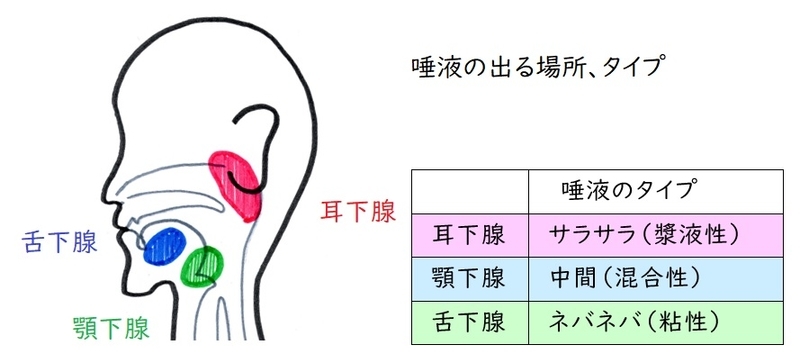

唾液の出る場所、タイプ

唾液は、これらで作られ、直接口腔内へと流れてくるのです。

1日に作られる唾液の量は、文献によってもまちまちですが大人で1,5リットルといっているものが多いです。

一方、子どもは1日500ml!(イグノーベル賞を取った明海大・渡部茂教授の研究論文より)。

よだれがこぼれることへの対策として

あまりによだれが多いと、外から見ていて気持ちの良いものではありません。また、自分の唾液でムセて雑菌が肺に入ることで、肺炎のリスクも高くなります。

では、唾液そのものへの対応、水分摂取時の対応はどのようなものがあるでしょうか?

口を閉じる

当たり前だろ!と言われそうですが、これが一番なのです。

① 口を閉じる力をつける

子どもでしたら、ラッパを吹いたり、ストローを使ったり、ブクブクうがいをしたり、遊びを通してだと、楽しく身につけやすいといえます。

口腔周辺の筋トレもありますが、放課後等デイサービスでは実用的ではないかもしれません。

② 介助を行う

水分摂取で口からもれるのであれば、どの段階でこぼれるのでしょうか?

入れる段階で?飲み込むまでの間に?

・入れながらこぼれるのであれば、コップが口に合っていないことも考えられます(大きさ、フチの厚さなど)。合うコップを探します。

・一口量が多すぎる場合。少しずつしか処理できないのに、どんどん口に入れてしまう子。けっこう、います。介助で量を調整します。

・途中でもれる場合。注意散漫なために口を閉じ続けられない子。まわりの環境を整えてあげます。筋力が弱いために口を閉じ続けられない子。口唇閉鎖のための介助をします。

口唇閉鎖の介助としては、

口の中に水分や食物が入ったら子どもの下唇の下を、介助者の指で押さえます。押えるというよりも「上に持ち上げる・支持する」という感じです。持ち上げる力は強くなり過ぎないようにします。この際、子どもが喋ったり笑ったりすれば、もちろん、もれます。だから周囲の状況や人の関わり方などの環境調整は大切と言われるのです。

子ども自身、口が開いていることに気づいていないケースもあります。その際には気づいてもらうことが必要です。なので、質問者の対応にもあった「声かけ」は必要です。なお、声かけは、あくまで「子どもへの注意喚起」が目的です。ことばだけで子どもの行動を直そうと思わないことが大切です!

●薬物療法

唾液の分泌を抑制する治療もあります。

まとめとして

唾液が出ないと、口の中の菌が増えることで虫歯や病気になりやすくなります。

ご飯もおいしく食べることができなくなります。

しかし、出過ぎも困ります。

日常的に唾液が多いと、見た目以外にも、誤嚥のリスクが高まったりすることも。

もしも、筋肉や口の形の問題がないのであれば、口を閉じることを習慣化していくのがよいです。

鼻呼吸、できていますか?

知っておいて欲しいのが、

障害児だから唾液が多い、“障害”が唾液の分泌を促しているというわけではない

ということです(一部疾患を除く)。

日々、口の中をきれいにして、食べる機能を伸ばしていくことで、よだれの問題は改善されていきます。

あわせて読みたい