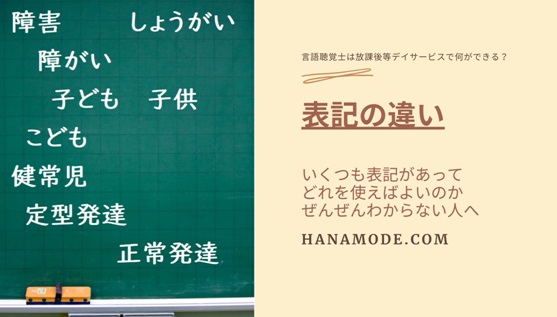

障害児の呼び方(表記)は現場ではどう呼んでる?

障害児者の領域はとてもデリケートな部分があります。

そのひとつが、呼び方(名前)や表記。

「偏見だ」「思いやりが足りない」と誰かが言い出す。

昔からの呼び方はあるけれど、どんどん新しい名前ができてしまう。

名前だけ変えればよいというものではありませんが、もう一度、それらのことばを整理していきましょう。

健常児?定型発達?何が違うの?

① 健常者とは

・障害や疾患がない

・生活に支障がない

人たちを指すことばです。

大人は「健常者」、子どもは「健常児」と呼ばれます。

② 定型発達とは

これも障害がない人を指すことばです。

しかし、「健常児(者)」ということばよりも範囲は狭く

発達障害がない人を指すことが多いです。

しかし、現場では、明確に区別していないことが多いです。

「障害」ということばの使い方

① しょうがい:

障害、障碍、障がい・・・

福祉の現場でもこだわって使い分けていている人はそれほど多くはありません。福祉以外の人たちの方がこだわっているような印象を受けます。

② しょうがいじ:

障害児

障害児ということばも使い分けることがあります。

・役所などの書類 ⇒障害児

・親御さんに対して ⇒障害を持つ子

というふうにぼやかして使うことはあります。

③ こども:

上記の二つよりもこちらの方が気をつけて使うことが多いです。

「子供」と漢字表記はせずに「子ども」と表記する。

※上記は私のまわりでは、というはなしです。

しかし、他施設の人たちに聞いてみると、実際に現場でこの使い方をしているところは意外に多いです。

世間ではどのように使われているのか?

「障がい」もしくは「しょうがい」と表記しているところが多いようです。

ちなみに、NHKは「障害」の表記を貫いています。

理由は

「害」があるのは障害を持つ人自身ではなく、社会にあるものだから

これはごもっともです。

では自治体ではどうでしょうか?

自治体その他の状況(2019年現在)

○「障害」を「障がい」に改めている都道府県および政令指定都市(内閣府調査 2014 年現在)…67の都道府県・政令指定都市のうち,23自治体が行政文書の表記を「障がい」に変更○宝塚市が「碍」を使用(2019年4月1日から)

市の公文書 「障がい者」→「障碍(がい)者」「障がいのある方」→「障碍(がい)のある方」○東京都 「障害」を使用(2019年8月現在)

○日本障がい者スポーツ協会

2014 年に「日本障害者スポーツ協会」から上記のように(「障がい」に)表記を変更

第1437回放送用語委員会(東京)2019年9月6日

用語の決定と意見交換

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/kotoba/pdf/20200101_2.pdf

とりあえず平仮名表記にしときましょうというところが多くある印象を受けます。

まとめとして

ことばだけ変えても偏見がなくなるわけではありません。

それは誰もが知っていること。

しかし、「受け手がどう思うのか?」を考える必要があります。

障害児と言われるのを極端に嫌う親御さんもいます。

親御さんだけではなく、相手はどう思うのか?

相手はどのくらい気にするのか?

これは大切な視点です。

参考資料

◆障がい者制度改革推進会議 第5回(H22.3.19) 資料3

障害の表記に関する意見一覧

https://blog.canpan.info/tamago-house/img/834/s3.pdf

◆第1437回放送用語委員会(東京)2019年9月6日

用語の決定と意見交換

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/kotoba/pdf/20200101_2.pdf