言語聴覚士は食事場面のどこを見ているのか?

障害児支援を行っていると、必ずと言ってもよいほどついてくるもの。

それが食事介助です。

昼食やおやつ。

食べる際に介助や支援が必要な子は少なくありません。

放課後等デイサービスのような障害児の施設でも「おやつ作り」や「夕食作り」を活動として行っているところもあります。

昼食や夕食、おやつなどを自分たちで作って、実際に食べる。分かりやすい活動なので、子どもにも大人にも人気があります。

最近、そういった施設に言語聴覚士(ST)が「食事」の専門家として介入しているところが増えてきています。

言語聴覚士は子どもに合った支援方法を教えてくれます。

・食事の硬さ

・食事介助の方法

・環境調整

その専門家である言語聴覚士は子どものどのような点を見て評価や助言を行っているのでしょうか?

今回は、障害を持つ子への食事支援のポイントを説明します。

なぜ食事の支援が必要なのか?

前回は、食事づくりで、どのようにスタッフに助言を行っていくか?ということを考えていきました。

「あの子は食べるのが上手」「ちゃんと噛んでいる」だから問題はない

保育のスタッフからこのような引継ぎを受けることがあります。

確かに口は動いている。食物が口に残ることもない。

はたして、それは「食べられている」という指標になるのでしょうか?

・姿勢

・環境

・食材の形態

+

・介助方法

言語聴覚士は食事場面のどこを見ているのか?

私が食事の場面でみているのは、「姿勢」「環境」「食事(食べ方・食形態)」です。

「姿勢」を一番に書いたのは、まずは姿勢をつくらないと食事を始められないからです。

そのくらい大切。

①安定した姿勢が取れているか?

言語聴覚士が姿勢をみるの?

と言われそうです。確かに、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の先生のように細かくみることはできません。

しかし、安全に食べるうえで「正しい姿勢づくり」はキーポイントとなります。

姿勢が崩れていれば、口の中で食べ物を処理するときに十分に力が入らなくなります。

ゴックンする力も弱まります。

言語聴覚士でも、食事するためには好ましくないという姿勢をみつけることはできます。そこで大切になってくるのが、

特に肢体不自由などで筋肉のコントロールが難しい子がいます。

その場合、筋緊張の強弱が姿勢に影響を与えていないか?をチェックをすることは必要です。

ドキドキしたり不安だったりする「緊張」とは別ものです。

「筋緊張」はあくまで筋肉のコントロールの問題です。

筋緊張が強すぎる子

筋緊張が強過ぎると、全身をのけぞる姿勢もしくは身体をギュッと内側に硬く丸メタ姿勢になってしまいます。

のけ反っている場合、頭を車椅子のヘッドレストに押し付ける姿勢になりがちです。

首に力が入ってしまうと、そもそも口が開かなかったり、口に食物が入ったとしても喉の奥へ送れなかったりして、うまく飲み込めないことがあります。

筋緊張が低すぎる子

過度に筋緊張が低いと椅子からズレ落ちてしまいます。

座っても自分の身体を支えることはできません。

また、顔が下を向いているので、食物を口に入れても下に落ちてしまいます。

頭が前に落ちてしまう場合には、車いすを後ろに倒してギリギリ頭が落ちない角度を探します。

※近くに、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の先生に相談するのが確実です。

いないのであれば子どもの様子をみつつ、

・首に力が入らないように

・身体(体幹)がまっすぐになるように

・両足がフットレストや床に着くように

というような安定した姿勢をつくることが、安定した食事にもつながります。

もちろん、すべての子どもが「正しい」姿勢がつくれるとは限りません。

主治医やリハビリの先生から姿勢に関する指示が出ていないのであれば、学校で給食を食べているときの姿勢をベースにします。

学校の先生に聞けば教えてくれるはずです。

そういった情報もないのであれば「まっすぐ」&「余計な力が入らない」姿勢をつくるのが良いと思います。

②外からの刺激が影響していないか?

外からの刺激というのは、食べるときの環境のことです。

・周囲から聞こえてくる音

・触れられると振り返る等の感覚的なもの

・介助者からの声かけ

・介助の仕方(触り方、動かし方)

などがあります。

食事中、雑音が全くないということはありません。

人の声や物音、足音などが聞こえてきます。

介助者は、介助に夢中になっていて意外と音が耳に入っていないことが多いです。

子どもは、周囲から聞こえてくる声や音に注意が向き、食物をのどに詰まらせることもあります。

特に、音楽などの「楽しい音」には興味を向けやすい。

そのため、食事中に音楽をかけたり、TVをつけたりするのはNGです。

「楽しい雰囲気で食べてもらいたい」と思っているのならば、会話で楽しく食事を進めていきましょう。

「この野菜、美味しいね」

「次は何を食べようか?」

食事中に話す機会は多いはずです。

そのときに気をつけたいのが声をかけるタイミングです。

飲み込もうとした瞬間に話しかけたり、身体を動かしたり。

そんなときに子どもは驚いて、ムセたり喉に詰まらせたりすることがあります。

いま目の前にいる子は何をしているのか?子どもの様子はしっかりとみていきます。

③食形態はどうすればいいか?

「食べづらさ」がある場合には、その子の食べる力に応じて食物を加工する必要があります。

一般的に学校給食では次のような分類をしています。

と、食材の硬さや質を変えて提供しています。

放課後等デイサービスで食事を提供するときにも食形態には注意します。

特に、肢体不自由や進行性疾患の子がいる場合、適当な形態のものを提供してはいけません。

危険です。

ポイントは「硬さ」

初期食であればミキサーやフードプロセッサーで食材を潰すなどの対応が取れます。

中期食と後期食や普通食を同時に調理することは難しいと思います。

火を通す時間を変えて対応していきます。

一番のポイントは「硬さ」です。

食材も、何でもかんでも細かく切ってしまうのではなく、まずは大きく切っておく。

大きくつくっておけば、子どもに合わせて食べる直前に切ることができます。

食事づくりで、どのくらいの硬さのものを提供すればよいのか迷うと思います。

学校では、どの食形態のものを食べているのか?

学校給食をベースに考えていくと分かりやすいです。

食形態を下げる代わりに

学校給食の食形態をみると、自分たちが思っている以上に軟らかいものを食べていることが分かります。

「この子はもっと硬いものを食べられるはず!」

と考えるスタッフは意外と多いです。

しかし、その場の思いつきで硬いものにチャレンジするのは危険です。

リスクしかありません。

「軟らかいものばかりで、なんだかかわいそう」と思う人もいるかもしれません。

でしたら、硬さ以外のところでやってあげられることはあります。

① 彩りを良くする

食材の見栄えもそうですが、食器類にも気を配りたいです。

食事を全介助で食べる子が、皿を意識することはあまりないのかもしれません。

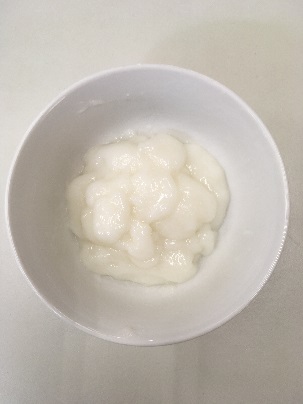

白い皿にお粥では味気ない。

実験ではないのだから、見た目で楽しめるようにすることも大切なのだと思います。

料亭のように皿を何種類も使えとは言いません。

丁寧な盛りつけを。

白い皿に白い食材

色のついた皿に白い食材

② 温度

「できたてを食べさせてあげたい」

当然の気持ちだと思います。

しかし、熱いまま提供すれば食べにくいですし、熱さに驚くこともあるかもしれません。

逆に、冷た過ぎても驚いて、拒否を示す子がいます。

ほぼ常温だと食材に気づきにくくなる子がいるかもしれません。

食材の適切な温度は子どもによって異なります。

どんな温度が適切か?様子をみつつ考えていきたいです。

③ 味

スタッフ間で「この子は○○が好き・嫌い」という話題が出ることがあると思います。

子どもから「○○は嫌い!」と言ってくれる子はある程度の判断ができます。

しかし、自分で喋れない子の場合、自分の嗜好を相手に伝えることができません。

支援者は、子どもの様子をみて判断していかなければいけません。

子ども:食べたときに、たまたま渋い顔をした。別に味は嫌いではない。

大人 :「この子は、○○が嫌いなんだ!」

というケースがけっこうあります。

大人の思い込みが強く出るところです。

逆に、特定のものを好むというケースもあります。

「この子はカボチャをよく食べる。きっと好きなんだわ。」

これは判断に迷うと思います。

本当に好きなのかもしれないし、食べやすいからよく食べている、ということも考えられるからです。

障害のある子にも私たちと同じように味の嗜好があります。

味の好みは、一度の反応だけで判断しないほうがよさそうです。

まとめとして

今回は障害児施設で食事の専門家は子どもの「どこ」をみているか?というはなしをしました。

言語聴覚士が食事場面でみているのは・・・

・「姿勢」

⇒ 安定した姿勢が取れているか?

・「環境」

⇒ 外からの刺激が影響していないか?

・「食事(食べ方・食形態)」

⇒ 食形態はどうすればいいか?

という点をみています。

そのあと「食事介助の方法」を考えていくのです。

まずは目の前にいる子が「どのような食べ方をする子なのか?」を知ろうとしてみてください。

私たちとは違う食べ方をしている、ということを忘れないでください。

せっかく楽しくすごすための施設です。

食事も楽しく安全な時間にしたいですよね。

よかったら参考にしてみてくださいね。