自分と他人の区別はついているのか?

自分と他人の区別はついていますか?

「あたりまえだろ」

そう言う人もいるかもしれません。

しかし、発達に遅れや凸凹がある子のなかには区別がついていないケースもあります。

自分と他人の区別がつかないと後々困ってしまうこともあります。

今回は「自分」と「他者」を意識・区別できないとどうなるのか?

何歳からか身につくのか?

自他意識って必要?

という説明をしていきます。

自他分離とは?

自他分離とは、自分と他者を分けて考えることです。

障害があってもなくても、自分のものと他人の物の区別が苦手な子がいます。

大人にもいます。

人との距離感が分からずに、環境に適応できなくなってしまうのです。

自他の区別ができないとどうなるのか?

自分と他人の区別ができないとどんなことが起こるのでしょうか?

・人の物を勝手に使う

・人の物を乱暴に使う

・人の気持ちや考えに気づきにくい

というようなことが起こります。

人とうまくやっていけないかもしれないということです。

・人との距離感が分からない

・環境に適応できない

発達障害の中には自他の区別が苦手な子がいます。

しかし、障害のない人の中にも自他意識が弱い人がたくさんいます。

この自他の区別。

本来ならばいつ頃、身につくものなのでしょうか?

獲得する年齢

人間は、自己と他者が違うことを気づくためにはどのような段階を踏んでいくのでしょうか?

生まれたばかりの赤ちゃんの頃から少しずつ力をつけていくのです。

自分と他者を意識するための流れは次のようになっています。

年齢は目安です。

生後1ヶ月

まだ自分と他人の区別ができていない時期です。

・他者が受けた苦しみを見ただけで、あたかも自分が受けたように感じて泣いてしまう。(共感行動)

・自分の苦痛を和らげるために、指しゃぶりや母親に抱きつくなど

1歳前

この頃になると他者の存在に気づき始めます。

まだ自分と他人の感情や気持ちを区別できない。

⇒自分にとって「心地よい」ものは他人にとっても「心地よい」だろうと考えてしまう

2歳ころ

2歳頃になるとようやく、自分と他者とは内的状態が違うものだということに気づくようになってきます。

2~4歳

自分と他者との比較ができ始める時期

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

・ 自分のものと他者のものを区別できる(自他区別)

・ 自分の名前や年齢、性別などを聞かれても答えられる(属性理解)

・ 自分の好き、嫌いが分かり答えらえれる(嗜好)

5歳~7歳くらい

(幼児期後期)

自分と他人の違いが分かります。しかし、容姿や性別など外見や属性のみの違いで判断しています。

4-7歳

時間やことばなどの概念が育ち始めます

・過去・現在・未来が分かる

⇒ 4歳で「過去-現在」「過去-現在-未来」が分かる

・相手の立場に立った見方ができる

⇒ 自分の活動を振り返ったり視点を変えて物事を考えられる

・曖昧なことを理解できる

⇒ ちょっと早くできたからOK、とてもきれいにできた

8歳~10歳くらい

(児童期前・中期)

自分と他人の違いは、外見や属性だけではなく、性格や感情、態度などの内面にも違いがあることに気づきます。

7-10歳

抽象的な概念形成、客観的評価が育ち始めます

・目標に向かって計画をすすめられる

・他者からどう見られているかに気づき評価できる

⇒ 他者から見た自分の性格や行動はどうか?

※客観的に自分をとらえられる。しかし、ネガティブな面も見えてしまう

10歳~12歳ころ

(児童期後期)

様々な視点から自分のことを把握できるようになってきます。

いままで経験してきたことも人によって違うと気づきます。

また、他者の有能さを知り自分のことを否定的に評価してしまうことが多いので注意が必要です。

10-14歳

他者と向き合いながら計画を進められる

・複数の過程を踏まえて計画を立てられる(11歳)

・矛盾に気づき現実的に考えられる

⇒ やりたいけれどできない

・他者と向き合うことで自分の内面と向き合える(14歳)

※自分と合う友達を見つけ、居場所を作っていく

(趣味や考え方の合う友人)

自分自身に気づく

自分と他者を区別するためには、まずは自分について知る必要があります。

「自分とは何か?」という哲学的な話しではありません。

自分を把握するということです。

簡単に言うと自分とそれ以外は別物ですよということに気づくことです。

自分の身体と空気や水は別物ですし、自分と他者も別物です。

自分について知る

自分に気づく、自分を知るというのはどのようなことなのでしょうか?

具体的には次のようなものです。

・自分と外の世界には境界線がある

・自分の身体は動くことができる

・自分の行動によって変化するものがある

その自分のこと、イメージを自己像(じこぞう)と呼びます。

自己像とは

自己とは自分のことです。

自分の存在、身体に気づき、動いたり喋ったりする。もしくはイメージを持つこと。

そのイメージが自己像です。

自分というイメージがあると、自分と他者は違うということが分かります。

この自己像を軸に対人関係が育っていきます。

※自己像は育つのではなく、関係性から学ぶもの

※知恵はスモールステップで積み重ねていくもの

自己像が育つと

●自分の居場所をつくることができる

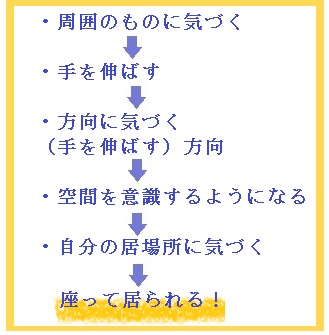

まずは、見たり触ったりしながら周囲のものに気ついて行きます。

興味を持ったものに手を伸ばしていると「(手を伸ばす)方向」が分かるようになってきます。

方向が分かる=空間を意識するようになるということです。

空間を意識できるようになると「この場所にいよう」「ここにいればいいんだな」と考えるようになってきます。

居場所が決められるということが安心につながります。

これができないと部屋の中を行ったり来たり、ウロウロするようになってしまうのです。

自他の区別を支援するために

自他の区別をつけるためにはできることはあるのでしょうか?

何をして、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?

前提となる力をつける

どうしても大人は子どもにより難しいものを求めがちです。

・もっと難しい遊びや勉強

・実年齢(生活年齢)に合った遊び

しかし、子どもに合ったものを提供しないと何も育ちません。

子どもの発達段階にあった遊びを提供していくことが必要なのです。

・見たり触ったり、様々な感覚刺激を感じる経験を積みます

⇒ 感覚を通して外の世界に気づいていきます

・玩具の操作や「渡す - 受け取る」等を経験します

⇒ 自分の動きに気づいていきます

・物の変化を楽しみます

⇒ ものごとには「始まりと終わり」「原因と結果」「目的と手段」などのルールがあることを学びます

自分と他者の区別と関係ないのでは?と思われがちです。

しかし、これらの遊びによって自分と外の世界とのつながりを学ぶことができます。

これが自他の区別の大きな基盤となるのです。

ポイントはシンプルな玩具を!です。

いろんな機能がついている玩具も魅力的です。しかし、それよりは

・球を箱に落とす

・タッパーの蓋に開けた穴から球を押し込む

というような「シンプル過ぎるかな?」と思うようなものでよいのです。

物を介して他人と向き合う

例えば、赤ちゃんは、様々な姿勢をとることで自分の周囲に物があることに気がつきます。

それに触れているうちに「自分」と「それ以外」のものの境界線に気がついていきます。

周囲にある物には

・ものにも時間的な流れがあること

⇒始まり(始点)→終わり(終点)という流れ

・同じものと違うものがあること

⇒同じものを合わせたり(照合)、振り分けたり(弁別)もできる

というルールがあります。

ルールに気がつくと、どうやって物で遊べばよいのか(物と向き合えばよいのか)が分かってきます。

また、物を介して大人と遊ぶことができるようになってきます。

さらに人に対しても「始点-終点」や「照合・弁別」ができるこことに気がつきます。

これが大人(他者)のすることに向きあうための第一歩となります。

自己意識と他者意識。どっちが先に育つの?

ピアジェ(スイス/心理学者)は自己意識が先に発達すると言っています。

それが基盤となって他者意識も育ってくると。

一方、G.H.ミード(米/心理学者)は、子どもは他者を知覚してから自己意識をを育てていくのではないか、と言っています。

近年になって

自己意識と他者意識の育ちには、どちらが先というものはなくて、それぞれがお互いを基盤として成長し続けるという考え方が主流になっているようです。

どの能力もそうですが、身につけるためには前提となる力があります。

特に子どもは、基盤がないのに発達が進むと、いずれどこかしらでつまずきます。

自他の区別を育てるには、物や人との関わりの中から学んでいくしかありません。

まとめとして

今回は、何歳から自分と他人を区別できるか?というはなしをしました。

「自分」のことをどのようにとらえるのか?

その認識はどのように育っていくのか?

いきなり自分のことが分かるわけではありません。

順番があります。

順番を何となく知っておくことで、子どもに無理な要求や低い評価をすることも減るのではないでしょうか?

良かったら参考にしてみてくださいね!

参考資料

◆幼児における自己と他者の理解

https://hokusei.repo.nii.ac.jp/?

action=repository_action_common_download&item_id=897&item_no=1&attribute_id=45&file_no=1

◆1~2歳児における自他意識の発達と共感行動

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjspp/4/1/4_KJ00001287032/_pdf/-char/ja

◆幼児期・児童期における自己理解、他者理解、

感情理解の関連性について―自閉性障害児を中心に―

https://soka.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=35073&file_id=15&file_no=1

◆実践みんなの特別支援教育 (学研プラス | 2021年5月号)

P.11 〈表1〉自己理解に関わる発達的観点より